阵阵清脆的唱腔从玉溪市花灯剧院的排练厅传来,演员们开始了日复一日不曾间断过的早功,中国戏剧“梅花奖”得主、玉溪市花灯剧院艺术总监杨丽琼正细心指导着每一个动作、每一句唱腔。

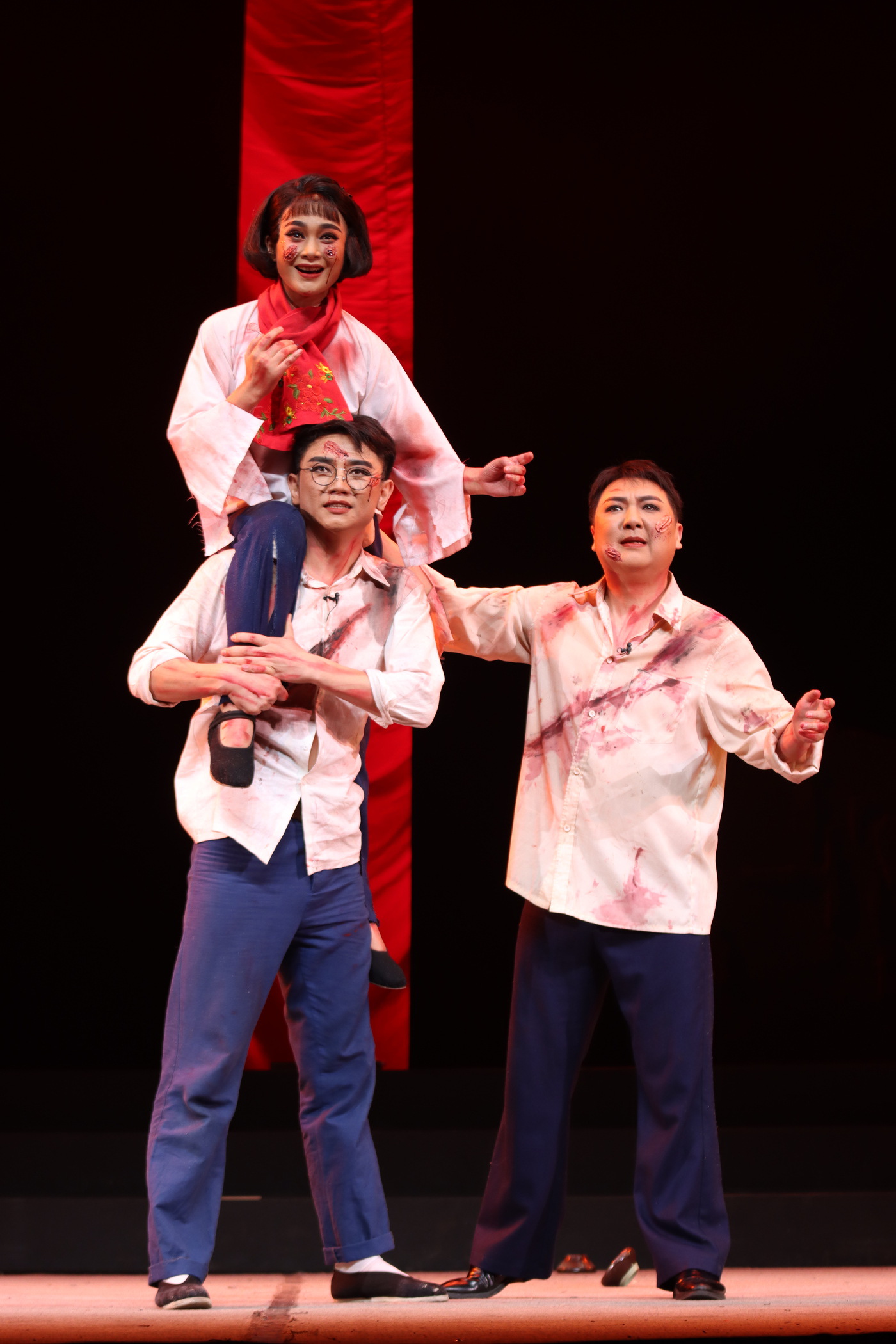

2025年复排《卓梅与阿罗》,杨丽琼指导青年演员排练

2025年复排《卓梅与阿罗》,杨丽琼指导青年演员排练“玉溪的文化土壤和人民群众的喜爱,是玉溪新灯得以活跃至今的重要因素。”杨丽琼介绍,花灯是田埂艺术,魅力之处在于与广大群众有着紧密的联系和表达,唱出了生活。

玉溪市花灯剧团成立于1952年,历经七十余载风雨,积累了丰富的艺术财富,发掘、整理、创作了一大批群众喜闻乐见、反映时代精神的优秀戏剧作品,荣获了诸多国家级、省市级重要奖项,成为玉溪文化的重要名片。

近年来,玉溪花灯剧院推出的《古湄歌》《江姐》《莫愁女》《冤家亲家》《卓梅与阿罗》等一批作品,深受灯迷喜爱,成为玉溪新灯曲声响亮、身段优美的有力展示。“一部《莫愁女》,让灯迷记住了我,我感到非常的荣幸,也感到自己身上肩负着传承玉溪花灯的重任。”杨丽琼介绍,2023年2月,“杨丽琼戏剧名家工作室”带着复排的《莫愁女》与观众见面,连演三场,深受观众喜爱,不少观众评价“还是熟悉的味道”。

玉溪花灯在传承中不泥古,在创新中不离宗。

今年7月,国家艺术基金2025年度资助项目——玉溪花灯剧《聂耳》迎来首演,备受瞩目。该剧讲述了伟大的人民音乐家聂耳走出云南,投身革命,为党奋斗、为国而歌、为民呐喊的故事。剧目在历史真实的基础上,遵照艺术规律,合理构思,着重刻画了聂耳的心路历程。在音乐创作上,《聂耳》以玉溪花灯“五大调”为基础,首次与西方交响乐配器技法相结合,有效拓展了音乐的表现力。该剧的创作,是对聂耳与玉溪花灯历史渊源的深情回望,是对玉溪花灯的创新传承。

“酿酒的地方有人醉,唱灯的地方更醉人。”玉溪花灯在这片文化勃发的土地上,滋养更甚,生长更甚。

近年来,玉溪市将建设生态城市、打造聂耳文化品牌、展示玉溪形象等紧密结合在一起,努力打基础、创品牌、树形象,全力把聂耳音乐文化打造成玉溪的第一品牌。

玉溪聂耳竹乐团应运而。“云南丰富的民族音乐、民族乐器给了我们很多灵感,截至目前,乐团收集整理了70余种民族乐器,研发了15种专利竹乐器。”玉溪聂耳竹乐团队长孔黎飒介绍,千百年来,在云南众多的少数民族中,广泛流传着种类繁多、形制各异、构造独特且各具性能、各有鲜明特色的大量民间乐器,其中80%以上为竹制乐器。

竹乐器的诞生来源于每一次的采风,当竹乐团在元江哈尼族彝族傣族自治县采风时,乐器研发制作老师看到当地的少数民族群众用竹筒背水,闲暇时聚在一起,就通过敲击竹筒发出有节奏的音律,载歌载舞,便以此为灵感,通过长短不一的竹筒组合,研制出了能发出十二音律,跨越三个八度竹管琴。

大型现代花灯剧《花腰飞虹》

大型现代花灯剧《花腰飞虹》彝族少女身姿婀娜,吹响竹竖笛,吹响竹竖笛,敲打起竹鼓,讴歌山林,拥抱竹海……绚丽的舞台设计让人仿佛置身于竹林、寨子之中,极具带入感。这是由聂耳竹乐团创作的大型创新跨界融合舞台作品《秘境云南》的第一章“竹子”中的舞台内容。

作为成功入选国家艺术基金资助的大型舞台艺术作品和云南省第十四届新剧目展演的《秘境云南》,以独具特色的竹乐器演奏和民族歌舞表演为手段,展示了彝族、傣族、哈尼族、白族、傈僳族等各民族文化元素,把竹乐与云南深厚的文化积淀与现代文明有机结合,渲染出云南美丽、神奇、丰富的民族文化。

“我们将继续挖掘本土素材,计划创作结合聂耳生平的竹器乐表演,同时,尝试做更多的创意化表达。”孔黎飒表示。

大型现代花灯剧《南疆丹娘》

大型现代花灯剧《南疆丹娘》

不论是传统戏剧还是新兴器乐,都一直秉持“老带新、传帮带”,做好艺术人才梯队建设,培养了一批有信仰、有情怀、有担当的人才。玉溪市将形成不断出精品、出人才、出效益的生动局面,让艺术之花绽放得更加绚丽。

云报全媒体记者 殷洁 李苏榕 王剑钊 李春丽

玉溪市融媒体中心记者 李艾丽

图片均为受访者提供